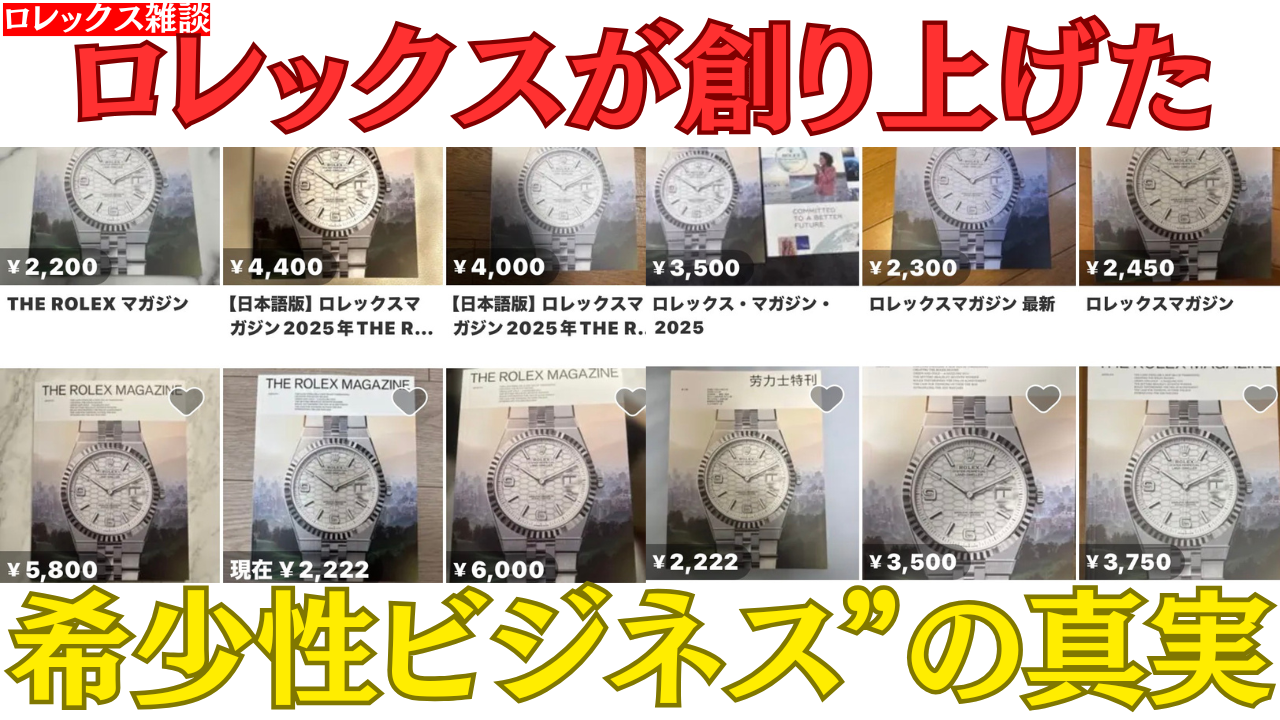

◆ はじめに:マガジンがメルカリで転売される時代

毎年この時期になると、ロレックス愛好家の間でひそかに話題に上がる“恒例行事”があります。

それは、「今年はロレックスマガジンを貰えたかどうか」。

このマガジンは、ロレックスが年に一度発行するブランドブックのような冊子で、最新モデルの紹介や職人の仕事、ブランド哲学が美しい写真とともに綴られています。

かつては正規店で自然に手に入ったこの冊子ですが、今では“選ばれた顧客だけに配布される”存在に変わりつつあります。

中には、勇気を出して「マガジンありますか?」と尋ねたのに、「申し訳ありません、配布はしておりません」と断られたという話も珍しくありません。

そしてそのマガジンが今、メルカリで4,000〜6,000円という価格で取引されているという現実。

時計だけでなく、冊子までもが“正規ルートで手に入らない”時代──。

これこそが、ロレックスが長年築き上げてきた「希少性ビジネス」の象徴といえるでしょう。

◆ ロレックスが選んだ「売らない勇気」

ロレックスの成功の原点は、“売らない勇気”にあります。

1950年代、他ブランドが大量生産・販路拡大に走る中で、ロレックスはあえてその逆を行きました。

数量を絞り、品質を徹底的に磨き上げ、「誰にでも届くブランド」ではなく「選ばれた人の象徴」としての地位を確立。

その結果、「数が少ないからこそ価値がある」という哲学がブランドの根幹に根付きました。

さらにロレックスは、広告ではなく“物語”を使って自らを語りました。

探検家、潜水士、登山家など実際に極限に挑む人々がロレックスを着けることで、ブランドは“信頼”と“挑戦”を結びつけました。

ロレックスが売ったのは時計ではなく、“生き方”そのものでした。

◆ 顧客ランク社会の誕生とマガジンの意味

その後、ロレックスは正規販売店制度を強化。

この仕組みが、ブランドの“信頼”を守る一方で、“顧客ランク社会”を生み出しました。

同じ店舗でも、

・何度も購入している人には新作の提案がある。

・初めて来店した人には、展示を眺めるだけで終わる。

──そんな、明確な“線”が引かれるようになったのです。

そして近年では、「マガジンを貰えるかどうか」が、その非公式なバロメーターになっています。

冊子を受け取れた人は“実績組”、受け取れなかった人は“ランク外”。

ロレックスマガジンは、もはや単なる印刷物ではなく、顧客とブランドの関係性を示す“証”になっています。

◆ SNSが加速させた“希少性の連鎖”

インスタグラムやYouTubeが普及したことで、ロレックスの希少性は新たな段階に入りました。

ブランドが宣伝しなくても、所有者自身が“広告塔”になる時代です。

「買えた」「提案された」「手に入った」──この一言がSNS上で爆発的な拡散を生み、さらに希少性を強化していきます。

そして今では、マガジンを手に入れただけでも投稿がバズる時代。

ロレックスは知らぬ間に、ユーザーという“最強のインフルエンサー”を育ててしまったといえます。

◆ マガジン転売が示す「成功の副作用」

ロレックスの希少性戦略は、確かに完璧でした。

しかしその成功は、同時に“副作用”も生んでいます。

ブランドが配布したはずのマガジンが転売され、数千円で取引される。

それはつまり、「選ばれし者だけが得られる」という構造が市場そのものに転写された結果です。

ロレックスは“高級時計”を売るブランドではなく、“入手困難という体験”を売るブランドへと進化してしまった。

そして今、その構造が冊子にまで及んでいる──。

まさにブランド哲学の極致といえるでしょう。

◆ 「売らないことで価値を保つ」ビジネスモデル

ロレックスの希少性ビジネスの根幹は、供給制限そのものをブランド戦略にしたことです。

他のブランドが「売るために作る」のに対し、ロレックスは「価値を守るために作らない」。

この“逆説的な戦略”こそが、ブランドを数十年にわたりトップに居座らせてきた最大の理由です。

需要が供給を常に上回る状況を意図的に作り出すことで、価格の安定とブランド神話の維持を実現。

そしてそれを支えているのが、“顧客の忍耐と期待”という、極めて人間的な感情です。

◆ 変化の兆し:CPOと新工場の行方

ただし、この「希少性の哲学」にも転換点が訪れつつあります。

ロレックスは2023年以降、CPO(認定中古制度)を本格的に展開。

これまでグレーゾーンだった中古市場を自らの管理下に置き始めました。

さらに、スイス・ブリエンヌでの新工場建設計画も進行中。

生産能力の拡大は、将来的に特定モデルの供給安定を意味します。

しかしこれは同時に、ブランドの根幹である「希少性」とのバランスを問う試みでもあります。

作りすぎれば価値が下がり、絞りすぎれば顧客が離れる。

ロレックスは今、その微妙な均衡の中に立っています。

◆ 希少性がもたらす「矛盾と神話」

ロレックスの“希少性”は、突き詰めれば少し矛盾した考え方です。

「誰もが欲しいのに、誰もが手にできないようにする」。

この矛盾こそが、ブランドを何十年も輝かせてきた源。

そして今、その矛盾は“マガジン一冊”にまで表れています。

欲しい人には届かず、手にした人は売ってしまう。

ブランドが守ろうとした神話が、現代の消費社会の中で別の形に膨らんでいく。

それでもロレックスは揺るがない。

なぜなら、「手に入りにくいこと」こそが最大の広告だからです。

◆ 結論:ロレックスという“欲望のデザイン”

ロレックスは、ただの時計ブランドではありません。

“欲望をデザインする企業”といったほうが近いかもしれません。

マガジンが転売されている光景を見て、思わず笑ってしまう人も多いでしょう。

しかしそれこそが、ロレックスの真骨頂。

“本来は価値のないものに、価値を感じさせてしまう”──このブランドが長年磨き続けてきた魔法です。

ロレックスは、希少性を単なる販売戦略ではなく、文化そのものへと昇華させました。

そして私たちは、その文化に惹かれ、ときに振り回されながらも、やはり目が離せない。

マガジンがメルカリで売られている光景を笑うのは簡単です。

でも、その裏には70年以上続くロレックスの哲学が息づいています。

「手に入らないものほど、美しく見える。」

──ロレックスは、その真理を世界で最も深く理解しているブランドだと思います。

◆ 編集後記

ロレックスマガジンが転売されるという現象は、単なる皮肉ではなく、

ブランド哲学の“完成形”であり、“時代の写し鏡”でもあります。

ロレックスの本当の価値は、時計そのものではなく、

「所有する体験」「待つ時間」「手に入らないことの美学」にあるのかもしれません。