ロレックス新工場で本当に買いやすくなる?──入手難易度がむしろ上がると考える理由

2029年、ロレックスはスイス・フリブール州ビュルに新たな巨大工場の稼働を予定しています。このニュースは時計愛好家や投資家の間で大きな話題となり、「いよいよ正規店でロレックスが買える時代が来るのでは」と期待する声も広がっています。しかし本当に、新工場の完成によって入手難易度は下がるのでしょうか?私はむしろ、今後も入手困難な状況が続き、モデルによってはさらに難易度が高まると見ています。

この記事では、ロレックス新工場の概要とともに、その影響を冷静に分析し、入手難易度が今後どう変化していくかについて掘り下げていきます。

ロレックス新工場の概要

新工場が建設されるのは、スイス・フリブール州ビュル(Bulle)。総投資額は10億スイスフラン超、敷地面積はサッカー場15面分に相当する10万平方メートル超。稼働後は約2,000人を雇用し、生産体制を強化する計画です。

設計面では、4つの生産棟を中央の管理棟が連結する構成で、BREEAMの最高ランクを目指しています。これは持続可能性やエネルギー効率に優れた建物に与えられる国際認証で、ロレックスの環境配慮型ブランド戦略の象徴と言えるらしいです。

加えて、2024〜2025年にはロモンやヴィラ=サン=ピエールに仮設拠点を構え、段階的な増産も視野に入れています。

増える供給、追いつかない需要

工場の稼働によって生産本数が増えることは間違いありません。最大で25〜30%の増産が期待されるという見方もありますが、それ以上に問題となるのが需要の伸びです。

世界の富裕層人口は年々増加し、今後10年で2倍以上に達するという予測もあります(Credit Suisse調べ)。特に中国・中東・インドといった新興国では高級時計の需要が高まっており、ロレックスの需要は世界的に右肩上がりです。

例え年産30万本の増産が実現したとしても、それ以上に需要が膨らめば入手難易度は一切緩和されません。

入手困難の本質は「誰に売るか」

ロレックス正規店の販売スタイルは、単なる「早い者勝ち」ではありません。過去の購入実績や顧客ランクを重視した選別型の販売が主流であり、新規客がいきなり人気モデルを購入できるケースは極めて稀です。

そしてロレックスにとって最大の資産は「希少性」です。定価で誰でも買えるようになると、並行市場価格は下落し、ブランド全体の価値が損なわれてしまいます。ゆえに供給は常に需要を下回る状態が維持されているのです。

そしてロレックスにとって最大の資産は「希少性」です。定価で誰でも買えるようになると、並行市場価格は下落し、ブランド全体の価値が損なわれてしまいます。ゆえに供給は常に需要を下回る状態が維持されているのです。

投資・資産価値としてのロレックス

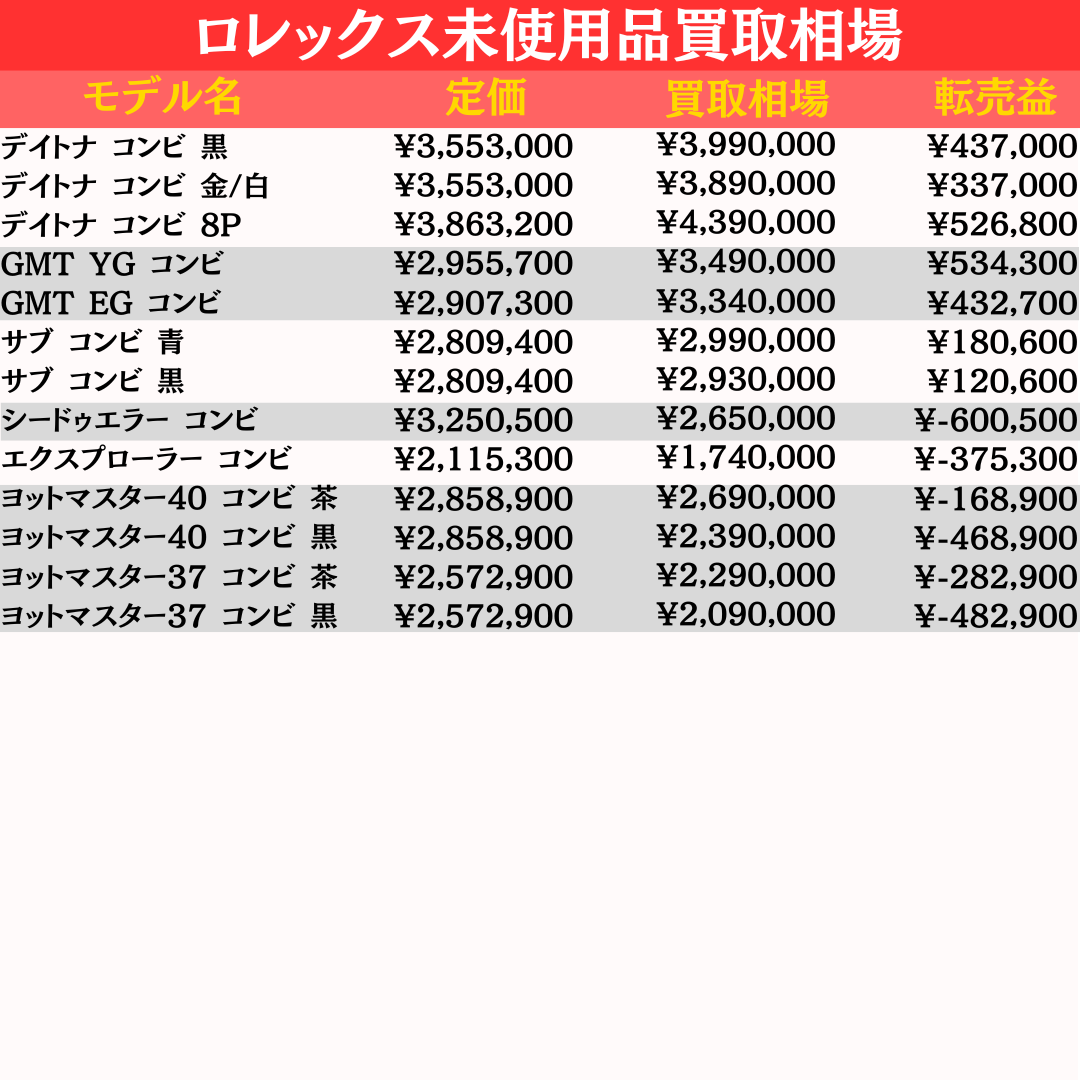

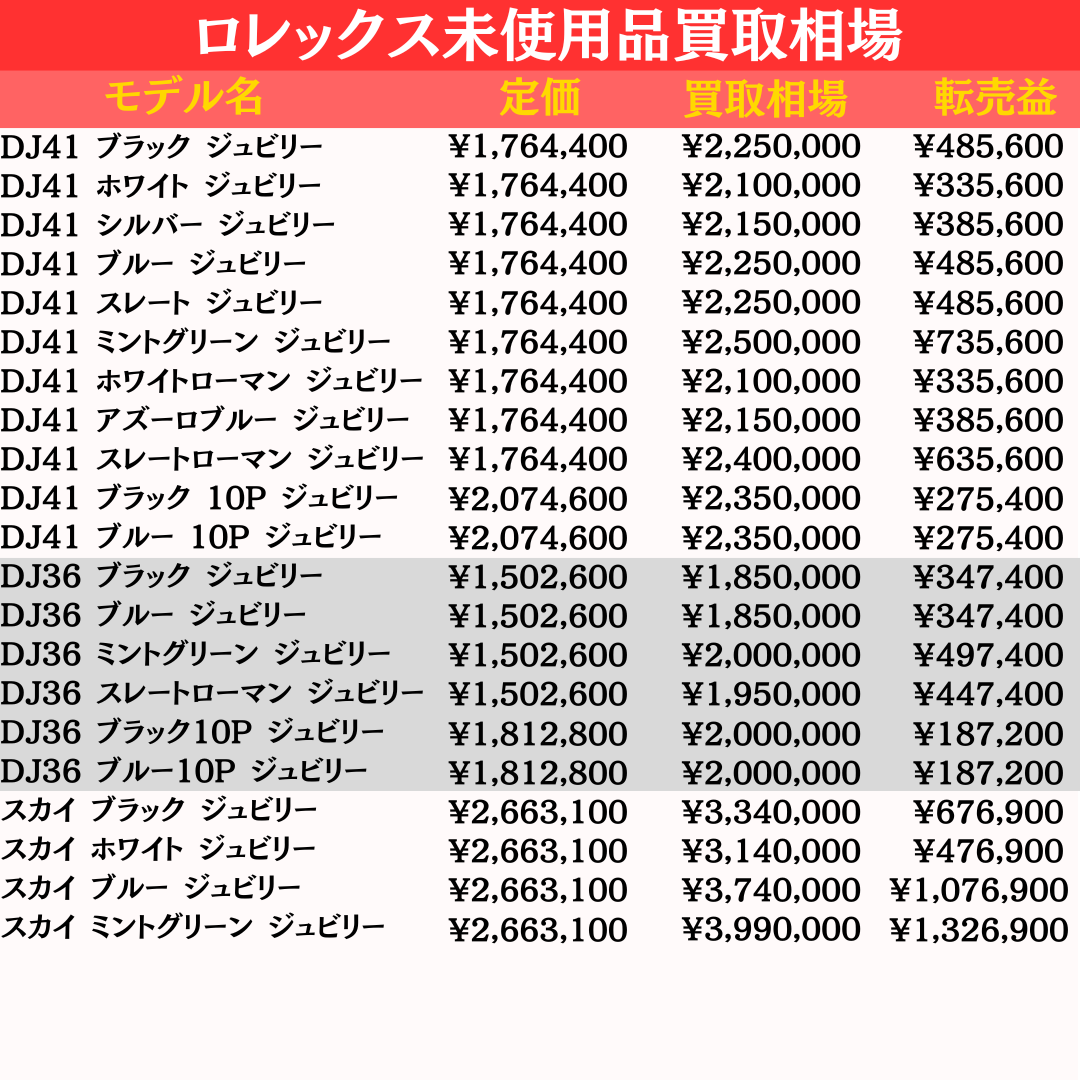

近年、ロレックスは単なる腕時計ではなく資産形成ツールとして注目されています。特にデイトナやGMTマスターIIといったプロフェッショナルモデルは、正規価格で購入できれば数十万円以上の利益が見込めるほどです。

このような状況下で供給を安易に増やすことは、投資対象としての魅力を損ねかねません。ロレックスがこれを避ける戦略を取るのは、ごく自然なことと言えます。

変化があるとすれば「定番モデル」

もし入手難易度が緩和される可能性があるとすれば、それはデイトジャストやオイスターパーペチュアルなどの定番モデルです。ただし、ミントグリーンやターコイズなど一部人気カラーに関しては依然として入手難易度は高く、全体として「買いやすくなった」と感じるまでには至らない可能性が高いです。

一方で、スカイドゥエラーやデイデイト、ゴールド無垢系モデルに関しては生産効率が悪いため、新工場の恩恵は限定的と見られます。

結論:入手難易度が大きく下がる日は来ない

新工場の完成はたしかにロレックスにとって重要なマイルストーンですが、それが即座に「誰でも正規店で買える」状況を生むとは考えにくいのが実情です。

むしろ、世界的な富裕層の増加、ブランドとしての戦略的希少性、投資対象としての人気の高まりなどが複雑に絡み合い、「ロレックスの入手難易度は今後さらに上昇する」という見方の方が現実的です。

いまチャンスがある方は、躊躇せず動くことが肝心です。「買えるときに買う」──これがロレックスにおける唯一の正解かもしれません。