1.ロレックスの建前と実態

ロレックスというブランドは、世界中で圧倒的な知名度と人気を誇るラグジュアリーウォッチの代名詞だ。正規店では常に品薄状態が続き、人気モデルは抽選販売や予約不可が当たり前という異常な状況が何年も続いている。それにもかかわらず、ロレックスは公式として「資産性」を強調することはない。むしろ、「時計は実用的な道具であり、資産目的で販売するものではない」というスタンスを崩さない。

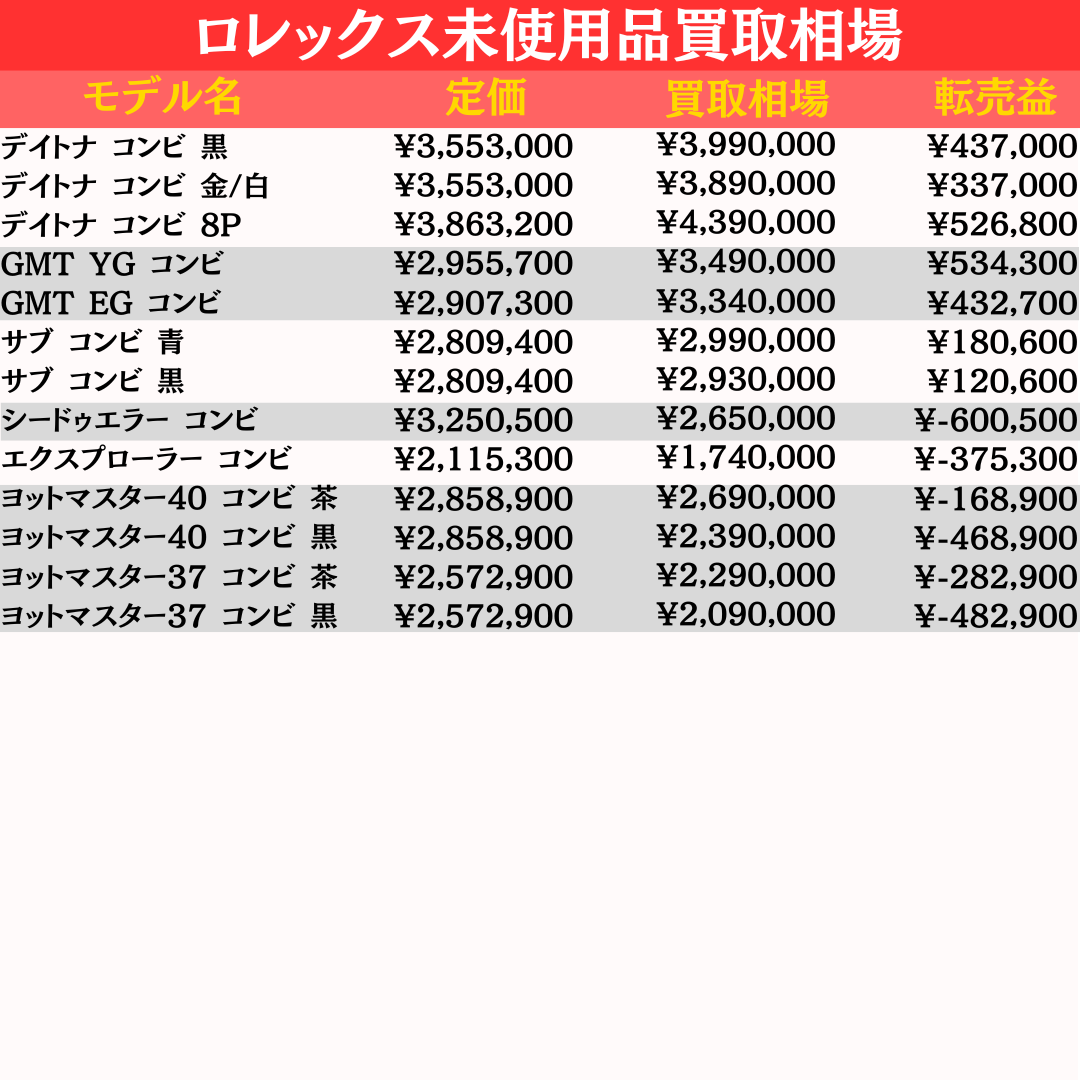

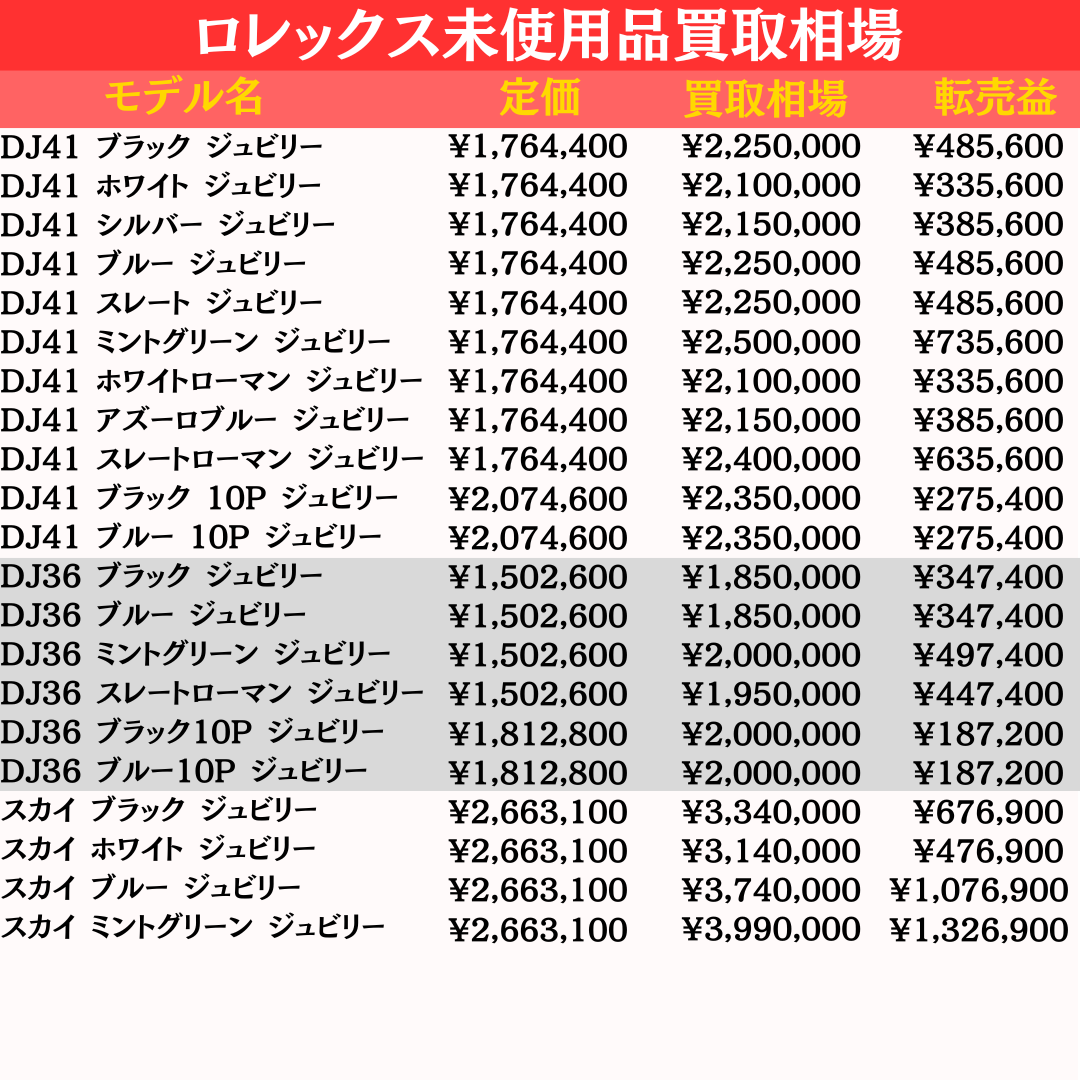

しかし現実はどうだろうか。デイトナやサブマリーナーなど人気モデルの多くは、定価を大きく上回る価格で中古市場や並行輸入市場で取引されており、その価格推移は投資対象として見ても優秀な成績を収めている。果たしてロレックスは本当に資産価値を気にせず時計製造に没頭しているのか、それとも裏では資産性をマーケティング戦略として巧みに利用しているのか。

この記事では、ロレックスの建前と実態に迫り、「資産性を否定しつつも結果的に資産価値を高める戦略」をどのように展開しているかを分析する。

2. ロレックスの建前:資産性を否定する公式スタンス

ロレックスの公式コメントや正規代理店の接客トークでは、資産性を連想させる言葉は極力避けられる。「ロレックスは投資対象ではなく、あくまで実用性と耐久性を追求したプロフェッショナルツールである」という建前が徹底されているのだ。

例えば、デイトナのように中古市場で定価の2倍、3倍で取引されるモデルであっても、正規店スタッフは「市場価格は当社とは無関係」と繰り返す。なぜこれほど資産性に触れたがらないのか。その理由の一つは、投機目的の購入を抑制し、ブランドイメージを守るためである。投資対象としての需要が膨れ上がると、時計そのものの魅力や技術力よりも“転売益”が注目され、ブランドの文化的価値が薄れてしまう可能性がある。

また、ロレックスは歴史的に広告戦略でも「成功者の証」「プロフェッショナルのためのツール」といったイメージを前面に打ち出してきた。資産性を強調することは、ブランドのフィロソフィーにそぐわない。こうした建前は、伝統あるスイス高級時計ブランドとしての立場を守るための、ある種の“防御策”とも言える。

3. 実際のマーケティング戦略:供給量と価格のコントロール

一方で、ロレックスが実際には相場を強く意識していることを示す動きは数多く存在する。その代表例が「供給量の戦略的コントロール」だ。

ロレックスは年間生産数を公式に発表していないが、推定で120万本前後とされており、需要に対して供給が明らかに不足している。これは偶然ではなく、あえて需要を上回る供給を行わないことで、常に“手に入りにくいブランド”というイメージを作り出している。

さらに、定期的な価格改定も相場形成に大きく影響している。円安やスイスフラン高騰、ゴールド価格の上昇に合わせて定価を上げることで、中古市場の価格水準を引き上げる効果を生んでいる。

特に近年のCPO(認定中古)プログラムの導入は、ロレックスが中古市場にも直接介入し始めたことを意味する。これは「公式の認定価格=市場の基準価格」を形成する狙いがあり、資産価値の維持・向上をブランド自らがコントロールする動きと捉えられる。

さらに、新作発表やモデル廃盤といった製品ライフサイクルも、マーケティングの一環として価格形成に利用されている。廃盤が噂された瞬間に市場価格が跳ね上がることは珍しくなく、ロレックスはその情報戦を上手く活用している。

4. ロレックスと中古市場の“共犯関係”

ロレックスの正規販売網と並行輸入店・中古市場は、一見無関係のように見えて実は相互依存の関係にある。

正規店で入手困難な状況が続くことで、並行輸入店は高額で販売することが可能となり、「プレミア価格=ロレックスの希少性」という図式が広く定着する。そしてそのプレミア価格が「ロレックスは資産性が高い」というイメージをさらに強化する。

この循環はロレックスにとっても決して不利益ではない。むしろ、中古市場で価格が下がらないどころか上昇することは、新品販売の価値を間接的に高める効果を持つ。これは他の高級ブランドには見られない独特のマーケティング効果であり、「正規店で買えたら必ず得をする」という消費者心理を生む。

特にデイトナ、サブマリーナー、GMTマスターIIなどのスポーツモデルは、中古価格が高止まりしており、購入者の多くは「実質的な投資対象」として捉えている。ロレックスは公には資産性を否定するが、この市場動向を見れば、資産性がブランド価値の一部として機能していることは明らかだ。

5. 相場を意識した巧妙な宣伝

ロレックスは直接「資産性」を訴求する広告を出すことはない。しかし、SNSや時計メディア、オークション結果を巧みに利用することで、資産価値を暗に示している。

たとえば、オークションでビンテージモデルが高額落札されるニュースは、ロレックスが意図せずともブランド価値を押し上げるPRとなる。また、人気モデルの入手困難性がSNSで拡散されることで、「正規店で買えるかどうか」というゲーム性が話題になり、結果として需要を加熱させている。

さらに近年では、インフルエンサーやYouTubeでのレビュー動画が“資産価値”を語ることが多く、これが事実上の宣伝として作用している。ロレックスは資産性を否定しながらも、こうした市場の動きをあえてコントロールせず、むしろ好都合な話題性として活用しているように見える。

6. 今後の資産性と市場展望

ロレックスは今後も供給を大幅に増やすことはないだろう。新工場建設のニュースはあるが、需要に追いつくほどの増産は考えにくい。むしろ、CPOのような施策で中古市場に公式の価格基準を作り、資産価値を維持・コントロールする方向性が強まると見られる。

外部要因としては、米スイス間の関税問題や円安・スイスフラン高といった為替要素が相場に影響を与える。これらの変動に合わせてロレックスは定価を調整し、ブランド全体の価格帯を引き上げていく可能性が高い。

結果として、ロレックスは今後も「実需+資産性」という二つの軸で市場を独占し続けるだろう。資産価値を公式に謳わない姿勢は変わらないが、その裏での価格戦略はますます高度化していくに違いない。

7. まとめ:建前と実態の絶妙なバランス

ロレックスは、表向きは「資産価値を意識していない」と語り続ける。しかし、供給調整・価格改定・CPO戦略・中古市場との相乗効果といった実際の動きを見ると、資産性を無視したブランド戦略はあり得ない。むしろ、「資産価値を語らないからこそ、資産価値が生まれる」という逆説的なブランディングが巧みに機能している。

ロレックスを購入する際、私たちは単に時計を買うのではなく、「希少性」「ブランド力」「資産価値」といった無形の価値まで手にしている。これはロレックスの緻密なマーケティングが作り上げた結果だ。

資産性を意識しないふりをしながら、実際には相場を操る。これこそが、ロレックスが“唯一無二のブランド”として君臨する理由の一つなのである。